仕事を辞めたいと感じているにもかかわらず、次の仕事が決まっていないために退職へ踏み出せない人は多くいます。

背景には、現在の働き方や職場環境に強い不満を抱えながらも、生活費の不安や再就職の見通しが立たないことへの迷いがあります。

本記事では仕事を辞めたいけど次がないと悩む人に向けて、退職後の選択肢や生活を支える雇用保険などの制度、再就職に向けた準備方法について詳しく解説しています。

正社員以外にも契約社員や派遣、副業などの働き方も含めて視野を広げることで、自分に合った働き方が見えてきます。

仕事を辞めたいと考えている人は、今の状態を見直す方法も紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

- 次の仕事が決まっていないまま退職を検討するときの考え方

- 退職後に利用できる公的制度と支給条件の確認方法

- 退職代行や転職支援サービスの特徴と使い分けのポイント

- 正社員以外で収入を得るための働き方や選択肢の整理

- 実際に退職した人の体験談から学べる現実的な対応策

仕事を辞めたいけど次の職が決まっていないと悩む人は多くいる

仕事を辞めたいと感じているにもかかわらず、次の職が決まっていないために退職へ踏み出せず悩む人はいます。

背景には、職場環境や働き方への不満を理由に退職を検討する状況があるからです。

厚生労働省の調査では、離職者が退職を決断した理由として、労働条件や人間関係に対する不満が上位に挙げられています。

| 離職理由 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 労働時間・休日などの条件が悪かった | 11.4% | 15.6% |

| 職場の人間関係が好ましくなかった | 7.5% | 13.3% |

労働条件や人間関係に問題を感じ、継続勤務が難しくなった結果として退職を選んだ人は一定数存在します。

とくに女性は両項目ともに男性よりも高い割合となっており、職場環境が与える影響の大きさがうかがえます。

退職を考えるときは、新しい職を確保することばかりにとらわれず、今の働き方や職場との相性を見直すことが大切です。

退職理由の多くは人間関係や労働環境の問題が原因

退職理由として多く挙げられるのが、人間関係や労働環境が原因であり、心身に影響を与えます。

上司や同僚との関係が悪化すれば、日々の業務に集中できず、精神的な緊張が積み重なります。

また、長時間労働や休みづらい職場環境が続くと、体調を崩す原因になることもあります。

以下、人間関係や労働環境に多い問題をまとめました。

| 問題の分類 | 内容の例 |

|---|---|

| 人間関係の問題 | 上司との衝突、パワハラ、孤立、無視される状況 |

| 労働時間の問題 | 月の残業時間が45時間を超える、業務量が時間内に収まらない |

| 休暇取得の問題 | 有給を取得しづらい、休むことで評価が下がる |

| 業務負担の問題 | 担当範囲が広すぎる、給与や評価が仕事内容に見合っていない |

| 評価制度の問題 | 昇進の基準が曖昧、上司の主観で配置が決まる |

上記の問題が続くようであれば、自分の状況を客観的に整理し、働き方を見直す必要があります。

負担を感じながら働き続けるなら、転職や異動など自分に合った環境を探すのも一つの方法です。

次がないと感じて動けないのは情報や選択肢を知らないことが原因

次がないと感じて退職をためらう背景には、自分に合った働き方を知らないことが原因です。

雇用形態や業種、勤務時間、給与などの情報が不足した状態では、選べる道がないと感じやすくなります。

働き方や転職手段は多様化しており、自分にとって現実的に選べる方法は複数存在します。

目的や優先したい条件を明確にした上で、情報を整理することが重要です。

以下に、行動のきっかけとなる主な情報収集の方法をまとめました。

| 情報収集の方法 | 内容の例 |

|---|---|

| 求人サイトを利用する | 勤務地、給与、労働時間、休日日数などの条件を指定して検索できる |

| 転職支援サービスに相談 | 非公開求人や面接対策、職務経歴書の作成支援などを受けられる |

| ハローワークを活用する | 地域の求人情報や職業訓練制度、雇用保険手続きなどについて相談できる |

| 働き方を見直す | 正社員以外に、契約社員、派遣、業務委託といった雇用形態を検討できる |

希望する働き方や生活習慣に合った選択肢を知ることができれば、辞めた後の行動計画を立てやすくなります。

必要な情報を集めて選択肢を広げることで、先の見通しが立つことで行動できるようになります。

体調に不調があるなら医師に相談して休職や制度活用を検討する

体調に不調があるときは、医師に相談したうえで制度を利用することが必要です。

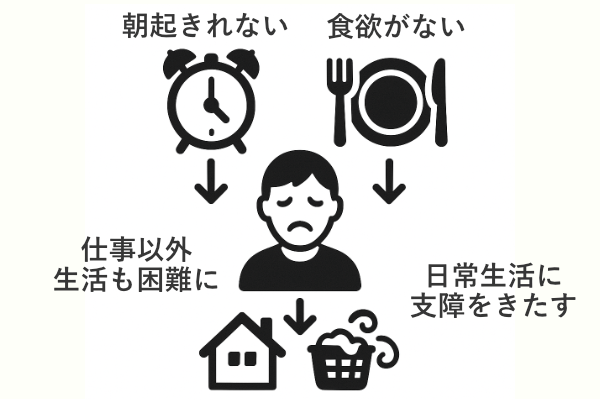

不調を放置して働き続けると症状が悪化し、長期の休養が必要になる場合もあります。

たとえば、朝の起床が困難になったり、食事がとれなくなったりする状態が数日以上続くと、日常生活に支障をきたします。

症状が継続している段階で医療機関を受診すれば、診断書をもとに会社へ休職を申し出ることが可能であり、生活を支える制度を利用しやすくなります。

以下に、体調不良時に活用できる主な制度をまとめました。

| 制度名 | 内容の概要 |

|---|---|

| 傷病手当金 | 最長1年6か月、給与の約3分の2に相当する金額を受け取れる |

| 雇用保険の延長 | 就業不能な期間中、受給期間を最長4年間まで延長できる |

| 休職制度 | 診断書に基づき、一定期間会社を離れて療養できる |

| 医療費控除 | 通院・治療費の一部を確定申告で還付できる |

傷病手当金は、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給される制度です。

給与が支払われなくても収入を確保しながら療養できるため、治療と生活の両立が可能になります。

診断書があれば休職しながら傷病手当金を受け取ることができる

体調不良で仕事を続けることが難しいときは、医師の診断書を提出して休職を申請し、傷病手当金の受給を検討する必要があります。

傷病手当金は、業務外の病気やけがによって働けない場合に生活費を補うための制度です。

給与が支払われていない期間に、標準報酬日額の約3分の2が最長1年6か月間支給されます。

退職せず、治療に専念できる制度として多くの労働者に利用されています。

申請手続きに必要な書類は、以下の3点です。

- 医師が作成した診断書

- 勤務先が記入する事業主証明書

- 本人が記入する傷病手当金支給申請書

各書類は、勤務先の健康保険組合または全国健康保険協会のウェブサイトで確認できます。

提出先の指定や記入項目の詳細も記載されているため、事前に確認しておくことが大切です。

傷病手当金の受給にあたっては、次の条件をすべて満たす必要があります。

| 条件の項目 | 内容 |

|---|---|

| 働けない状態にある | 業務外の病気やけがで就労できず、医師の診断を受けている |

| 連続して休んでいる | 最初の3日間は待機期間、4日目以降も休職が継続している |

| 給与の支給がない | 有給や給与が支払われていない日が含まれている |

| 健康保険に加入している | 健康保険の被保険者であることが前提となる |

条件をすべて満たしていれば、休職中でも一定の収入を得ながら治療に集中できます。

支給までに時間がかかるため、診断を受けた段階で準備を進めることが望ましいでしょう。

体調の不調や精神的な不安定な時は回復に集中する

体調の不調や精神的な不安定な時は、無理に働き続けるよりもまず、回復に集中することが必要です。

症状を放置したまま勤務を続けると、状態が悪化し、長期の治療が必要になることもあります。

仕事を休むべきかどうか判断できない時は、自分の心と体の状態を客観的に確認することから始めましょう。

次のような症状が続いている場合は、医師に相談したうえで、回復を優先する判断が勧められます。

| 心身の不調の例 | 内容 |

|---|---|

| 睡眠に関する問題 | 夜に眠れない、朝に起きられない状態が続いている |

| 食事や体重の変化 | 食欲が落ちる、体重が急激に変動している |

| 感情の起伏や思考の混乱 | 涙が止まらない、焦りや不安定な感情が続いている |

| 身体的な違和感や痛み | 胃の痛み、頭痛、動悸などの症状が強まっている |

| 日常生活への支障 | 出勤できない、人と話すことを避けている状態 |

上記の症状に当てはまる場合は、休職や治療のための時間を確保し、心身の安定を取り戻すことが優先されます。

継続して働くことよりも、早い段階で立ち止まり、制度を活用して休む判断が回復への近道になります。

仕事を続けるかどうかを一人で抱え込まず、医師や支援制度を頼りながら、治療と生活の両立を目指すことが大切です。

退職後の生活費が心配なときは公的制度で収入を補うことができる

収入が途絶えることに不安を感じて退職に踏み切れない場合は、公的制度を活用することで生活費を補うことができます。

退職後に収入を得る手段は、労働による給与だけではありません。

雇用保険や職業訓練、傷病手当金などの制度を活用すれば、無収入の期間を減らしながら、次の準備を進めることが可能です。

中には、仕事を辞めたあとでも利用できる、以下のような制度も存在します。

| 制度名 | 概要・受給条件 |

|---|---|

| 基本手当(失業給付) | 会社都合または自己都合で離職後、再就職に向けて活動する人が対象 |

| 傷病手当金 | 体調不良などで働けない場合、在職中でも退職後でも一定期間支給される |

| 求職者支援制度 | 雇用保険の受給資格がない人でも、月10万円の給付と職業訓練が受けられる |

| 住居確保給付金 | 住まいの維持が難しい人に対して、一定期間家賃相当額が支給される |

公的支援を利用すれば、退職後も生活の安定を図ることも可能です。

受給には条件がありますが、ハローワークや市区町村の窓口で申請手続きを行うことで、正式に利用できます。

参照元:ハローワークインターネットサービス − 雇用保険制度について

制度の内容を事前に把握しておけば、収入がゼロになる不安を和らげることができます。

再就職に向けた準備を整えるためにも、制度を活用する選択は現実的な対策といえます。

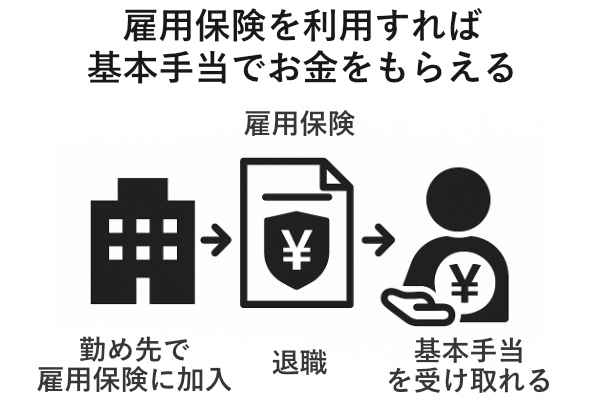

雇用保険を使えば退職後の再就職まで収入を確保できる

勤め先で雇用保険に加入していた人であれば、退職後に基本手当を受け取ることができます。

雇用保険の基本手当(失業給付)とは、退職後に再就職するまでの生活費を補う公的制度のことです。

参照元:雇用保険手続きのご案内

再就職先が決まるまでの間、一定の条件を満たせば月単位で給付を受けることができます。

基本手当を受給するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

- 退職前の2年間に通算12か月以上、雇用保険に加入していた

- ハローワークで求職の申し込みを済ませている

- 働く意思があり、就職可能な状態である

上記を満たした上で手続きをおこなえば、離職前の賃金水準に応じた給付を受け取ることが可能です。

実際に支給される基本手当における日額の目安

| 年齢層 | 年収の目安 | 給付日額の目安 |

|---|---|---|

| 30代 | 約300万円 | 5,000〜6,500円程度 |

| 40代後半以上 | 約400万円超 | 6,000〜8,000円程度 |

自己都合での退職の場合、申請から支給が開始されるまでには、おおむね1か月半〜2か月程度かかります。

受給開始時期には待機期間や給付制限があるため、退職後はできるだけ早めに手続きを進めることが大切です。

傷病手当金を受け取れば休職中も生活費の不安を軽減できる

雇用保険の基本手当(失業給付)は、退職後に再就職するまでの生活費を補う公的制度です。

給与が支払われない期間に基本手当として支給され、支給額は退職前6か月の賃金日額をもとに計算されます。

参照元:基本手当とは… – ハローワークインターネットサービス

支給額は賃金水準と年齢に応じて決まり、50%から最大80%の範囲で日額が算出されます。

たとえば、30代で年収が300万円前後の場合なら、日額5,000〜6,500円が支給の目安です。

基本手当の申請を行うには、次の条件を満たしている必要があります。

| 条件の項目 | 内容 |

|---|---|

| 被保険者期間があること | 原則として、退職前の2年間に12か月以上の被保険期間がある |

| 就職の意思と能力があること | 再就職の意思があり、すぐに働ける状態にある |

| 積極的な求職活動を行っていること | ハローワークへの来所と月2回以上の求職実績の提出が必要 |

| 離職理由が正当であること | ハラスメント、契約満了、経営悪化など、やむを得ない理由の場合 |

申請は、離職票を持参してハローワークで求職の申し込みを行うことから始まります。

給付開始までにおよそ1か月程度かかるため、スケジュールを見越した準備が必要です。

職業訓練制度を活用すれば収入を得ながら技能を身につけられる

職業訓練制度を利用すれば、生活費の支援を受けながら再就職に必要な技能を身につけることができます。

雇用保険を受給できない離職者や、就職に向けて新しい分野を学び直したい人に向けて設けられた制度です。

訓練の受講中は、条件を満たすことで毎月10万円の生活支援給付金を受け取ることができます。

訓練期間は3か月から6か月程度で、たとえばパソコンを使った事務作業や、高齢者介護に必要な基礎知識を学ぶ内容が中心です。

再就職の需要が高い職種を対象としており、習得した内容はそのまま現場で活かすことができます。

職業訓練制度を利用するには、次の条件をすべて満たす必要があります。

| 条件の項目 | 内容 |

|---|---|

| 雇用保険の受給資格がないこと | 離職後に雇用保険を受け取れない状態にある |

| 月収が一定額以下であること | 世帯収入や本人収入が基準を下回っている |

| 再就職の意思があること | 訓練修了後に就職する意志と行動がある |

| 訓練に継続して参加できること | 出席率や課題提出などに支障がない見込みがある |

申し込みはハローワークを通じておこない、職業相談を受けたうえで適性に合った訓練を案内され、受講の可否が判断されます。

仕事を辞める時期に迷ったら支出と公的支援の割合で判断できる

仕事を辞める時期を検討するときは、毎月の支出と、公的制度で得られる支援額を比較して判断することが重要です。

感覚ではなく、具体的な金額をもとに整理すれば、準備に必要な期間が明確になります。

まずは、1か月あたりの生活費の内訳を確認しましょう。

| 支出の分類 | 主な内容 |

|---|---|

| 固定的な支出 | 家賃、光熱費、通信費、保険料など |

| 月ごとに変動する費用 | 食費、交通費、医療費など |

| 一時的な出費 | 税金、契約更新料、冠婚葬祭などの突発的な支出 |

生活費の合計額と、退職後に受け取れる基本手当や傷病手当金の月額を比較すれば、不足分の金額が明確になります。

たとえば、月の支出が15万円で受け取れる給付が10万円の場合、不足する5万円を以下のように補う方法が必要です。

- 貯金を活用

- 副収入を事前に用意する

補い方を具体的に決めておけば、生活に支障が出ない時期で退職できるようになります。

退職後の生活を支える収支バランスを数字で把握しておけば、感情に流されず現実的な判断が可能です。

生活費と貯金を整理すれば必要な準備期間を逆算できる

退職を考える際は、生活費と手元の貯金額を整理して、支出にあてられる期間を確認しておくことが大切です。

準備期間を逆算しておけば、退職後の生活に必要な資金計画を明確にできます。

はじめに、毎月どの程度の生活費が必要なのかを把握しておきましょう。

| 支出の分類 | 主な内容 |

|---|---|

| 固定的な支出 | 家賃、光熱費、通信費、保険料など |

| 月ごとに変動する費用 | 食費、日用品、交通費、医療費など |

| 一時的な出費 | 税金、契約更新料、冠婚葬祭など |

続いて、生活費の合計と現在の貯金額から、何か月分の生活が維持できるかを計算します。

たとえば、月の支出が15万円で貯金が60万円ある場合、無収入でも4か月間は生活をまかなえる見通しとなります。

貯金で補える期間を算出したあとに、雇用保険や傷病手当金の見込み額を加えれば、より長く準備期間の確保が可能です。

支出と貯金を数値で整理しておけば、行動の優先順位をつけやすくなります。

給付の開始時期を把握すれば退職後の空白期間を減らせる

給付の開始時期を退職前に把握しておけば、収入がない空白期間を短くすることが可能です。

申請から実際の支給までには時間差があるため、制度ごとの流れを事前に確認しておく必要があります。

制度によっては、手続き完了から支給まで数週間から数か月かかる場合があります。

退職後の生活費が不足しないように備えるには、支給開始までの期間を把握したうえで準備を進めておくことが重要です。

以下に、主な制度ごとの支給開始時期の目安をまとめました。

| 制度名 | 支給開始の目安 |

|---|---|

| 雇用保険の基本手当 | ハローワークで申請後、7日間の待機+1〜2か月後に振込 |

| 傷病手当金 | 医師の診断書と申請書の提出後、最短で支給対象4日目から |

| 求職者支援制度 | 訓練開始後に申請し、1か月〜1か月半後に支給開始 |

たとえば、雇用保険の基本手当は、申請してから支給されるまでに待機期間や認定日をはさむため、振込がおこなわれるまでに時間がかかります。

制度によっては追加書類や複数回の確認が必要になる場合もあり、直前の申請では間に合わないことがあります。

給付の開始時期を把握しておけば、収入が途絶える期間を見越して生活費を準備することが可能です。

前もって制度の支給時期を理解しておけば、退職後に生活が不安定になる事態を防げます。

今すぐ辞めたいなら退職代行を使って会社とやり取りせずに退職できる

退職代行を使えば、今すぐ辞めたいと感じたときでも会社と連絡を取らずに退職が可能です。

紹介する退職代行は運営形式や費用、依頼方法の違いを比較できる5社を取り上げています。

いずれも即日対応の有無や、有給取得に関する案内が明記されており、申し込み方法も事前に確認できます。

| サービス名 | 運営形式 | 料金(税込) | 即日対応 | 有休交渉 | 返金保証 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| モームリ | 労働組合提携 | 22,000円/正社員 12,000円/アルバイト | 〇 | 〇 | ― | LINEのみで手続き完結、後払い対応あり |

| EXIT | 民間(弁護士監修) | 20,000円* | 〇 | 〇 | 〇 | 実績多数、業界最安水準 |

| ニコイチ | 労働組合運営 | 27,000円* | 〇 | 〇 | 〇 | 家族や職場に知られず退職可能 |

| 退職代行Jobs | 労働組合提携 | 27,000円*+労組費2,000円 | 〇 | 〇 | 〇 | 弁護士監修、後払い可 |

| 弁護士法人みやび | 弁護士運営 | 着手金55,000円〜+成功報酬 | △(要相談) | 〇 | ― | 法的トラブルに直接対応 |

退職を決断した際は、各業者の運営形式や対応内容を公式情報で確認し、自分に合った業者を選ぶことが大切です。

サービス内容と費用の違いを把握しておくことで、会社と接触せずに退職する準備が整えやすくなります。

モームリは希望日退職と即日対応の両方をLINEだけで完結できる退職代行

モームリは、希望した日に退職したい人や、今すぐに辞めたい人に向いている退職代行です。

手続きはすべてLINEだけで完了できるため、電話やメールのやり取りは一切必要ありません。

正社員は22,000円(税込)、アルバイトは12,000円(税込)と料金が明確に分かれており、後払いにも対応しています。

依頼後は、会社への退職の意思伝達や有休取得の希望まで代行してもらえるため、自分で会社と連絡を取る必要がありません。

顧問弁護士が監修しているため、有休交渉や退職連絡も法律に基づいておこなえます。

モームリ 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 運営形式 | 労働組合提携 |

| 料金 | 22,000円(税込)/正社員 12,000円(税込)/アルバイト |

| 支払い方法 | 後払い、銀行振込 |

| 即日退職 | 対応可(申し込み当日も対応) |

| 有休交渉 | 対応あり |

| 対応地域 | 全国 |

| 受付方法 | LINE(24時間受付) |

| 退職届 | テンプレート提供(本人が記入) |

| 特徴 | 希望日退職対応/顧問弁護士監修 |

EXITは実績が豊富だから交渉が苦手でも安心して任せられる

EXITは、退職代行を専業として立ち上げた業者で、会社への連絡をすべて代行してもらえるのが特徴です。

退職理由や有休の取得希望も代行して伝えてもらえるため、やり取りも全て任せられます。

申し込み後は即日の対応も可能で、退職届のテンプレートも提供されているため、退職に必要なものは全て提供してもらえます。

料金は一律20,000円(税込)で、追加費用は一切かかりません。

支払い方法は銀行振込、クレジットカード、コンビニ決済と選べるのも特徴です。

EXIT 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 運営形式 | 民間企業運営(弁護士監修) |

| 料金 | 20,000円(税込) |

| 支払い方法 | 銀行振込、クレジットカード、コンビニ決済 |

| 即日退職 | 対応可(申し込み当日も対応) |

| 有休交渉 | 対応あり |

| 対応地域 | 全国 |

| 受付方法 | LINE、電話(24時間受付) |

| 退職届 | テンプレート提供(本人が記入) |

| 特徴 | 退職代行専業で追加費用なし |

ニコイチは退職届の作成も任せられて家族や職場に知られずに退職できる

ニコイチは、退職届の作成から会社への連絡まで代行してもらえる退職代行です。

自分で会社とやり取りをする必要がなく、本人に電話がかからないように配慮もされているため、職場の人や家族に知られずに退職できます。

退職の意思や有休の取得希望もすべて代行で伝えてもらえるため、本人の対応は最小限で済みます。

料金は27,000円(税込)で、退職できなければ全額返金に対応している退職代行です。

支払い方法も複数から選べて、相談は24時間いつでも受け付けています。

ニコイチ 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 運営形式 | 労働組合運営 |

| 料金 | 27,000円(税込) |

| 支払い方法 | 銀行振込、クレジットカード、PayPay対応 |

| 即日退職 | 対応可 |

| 有休交渉 | 対応あり |

| 対応地域 | 全国 |

| 受付方法 | LINE、電話(24時間受付) |

| 退職届 | 業者が作成、代筆し送付(本人の記入不要) |

| 特徴 | 全額返金保証/本人への電話回避に配慮 |

退職代行Jobsは労働組合と提携しているため会社との交渉も可能

退職代行Jobsは、労働組合と提携している退職代行です。

運営主体が労働組合であるため、退職意思の伝達だけでなく、有休の取得希望や未払いの残業代請求といった交渉も対応してくれます。

会社との交渉は、料金は27,000円(税込)に加え、労組費2,000円を支払うことで可能となります。

支払いは銀行振込やクレジットカードのほか、後払いにも対応しているため、退職後に支払いたい人でも利用できる退職代行です。

退職代行Jobs 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 運営形式 | 労働組合提携 |

| 料金 | 27,000円(税込)+労組費2,000円 |

| 支払い方法 | 銀行振込、クレジットカード、あと払い対応あり |

| 即日退職 | 対応可(申し込み当日も対応) |

| 有休交渉 | 対応あり(労働組合として交渉可能) |

| 対応地域 | 全国 |

| 受付方法 | LINE、電話(24時間受付) |

| 退職届 | テンプレート提供(本人が記入) |

| 特徴 | 労働組合提携で交渉可能/弁護士監修/後払い対応 |

弁護士法人みやびは訴訟や損害賠償にも法的に対応できる退職代行

弁護士法人みやびは、弁護士が直接対応する退職代行です。

損害賠償を請求されたり、懲戒処分を受けそうな場合などでも法的に対応してもらえます。

退職理由や有休の取得希望も伝えてもらえるほか、弁護士が内容に応じて退職届の文書も作成が可能です。

費用は27,500〜77,000円(税込)の範囲で、利用者の属性や相談内容で異なります。

無料相談も受け付けており、LINEやメールで24時間対応しているため、事前に金額を確認したうえで依頼できる退職代行です。

弁護士法人みやび 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 運営形式 | 弁護士運営 |

| 料金 | ・会社員、アルバイト、契約社員など 27,500円/交渉なし 55,000円/交渉あり ・会社役員、自衛隊、業務委託など 77,000円/交渉あり |

| 支払い方法 | 銀行振込(相談内容に応じて案内) |

| 即日退職 | 要相談 |

| 有休交渉 | 対応あり |

| 対応地域 | 全国 |

| 受付方法 | 電話、LINE、メール(24時間対応) |

| 退職届 | 本人と相談のうえ弁護士が文書作成対応 |

| 特徴 | 法的トラブル対応/損害賠償請求可/書類作成まで依頼可能 |

次の仕事が決まっていないなら転職支援を活用して選択肢を増やす

次の仕事が決まっていない場合であれば、転職支援サービスを活用することで再就職先を見つけることが可能です。

転職支援サービスでは条件に合う求人の紹介だけでなく、職務経歴書や履歴書の添削、面接日程の調整まで一括で支援してもらえます。

支援してもらることで、一人で転職活動を行うよりも情報の幅が広がり、希望に近い働き方を見つけやすくなるのが利点です。

以下に、主な転職支援サービスとそれぞれの特徴をまとめました。

| サービス名 | 得意分野・対象層 | 非公開求人の有無 | 特徴的なサポート内容 |

|---|---|---|---|

| リクルートエージェント | 全業種・全年代 | ◎ | 業界最大級の求人数、独自の企業情報を保有 |

| マイナビエージェント | 20代〜30代前半の若手 | ◎ | 応募書類添削・模擬面接が手厚い |

| doda(デューダ) | 幅広い層(IT・メーカーに強み) | ◎ | エージェント型+スカウト型の両面利用が可能 |

| パソナキャリア | 女性・ミドル層 | ○ | サポートが丁寧、地方企業の紹介も対応 |

| ビズリーチ | 管理職・年収500万円以上の層向け | ◎ | ハイクラス専門、スカウトが中心 |

上記の転職エージェントを利用すると、非公開求人や業界特化型の情報も公開してもらえるなど、一般的な求人サイトにはない企業や職種を紹介してもらえます。

仕事が決まらず退職をためらっている場合には、転職支援サービスを活用し再就職に向けた行動を起こしましょう。

リクルートエージェントは非公開求人を含め求人数の多い転職エージェント

リクルートエージェントは、非公開求人を含む幅広い求人を取り扱っている転職支援サービスです。

業界や職種を問わず、希望に合った仕事を紹介してもらえるのが特徴で、選択肢の広さが強みとなっています。

履歴書や職務経歴書の添削に加えて模擬面接にも対応しており、転職準備から面接対策までを一貫してサポートしてもらえます。

企業ごとの傾向や選考情報も共有されるため、対策の質を高めながら応募先を絞り込むことが可能です。

転職活動の段取りを整えたい人や、多くの選択肢から比較して決めたい人に向いています。

リクルートエージェント 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象年齢 | 全年代(特に20代〜40代に強み) |

| 得意分野 | 全業種や全職種に対応(営業、IT、メーカー、事務など) |

| 公開・非公開 | 非公開求人あり(公開求人の約2倍と記載あり) |

| サポート内容 | 書類添削、模擬面接、キャリア相談、求人提案、面接調整など |

| 地方対応 | 全国対応(地方求人も多数あり) |

| 費用 | 無料 |

| 受付方法 | Web申し込み後、電話やメールでやり取り可能 |

マイナビエージェントは20代の未経験転職を専門的に支援している

マイナビエージェントは、20代や第二新卒など若年層向けの転職支援に力を入れている転職エージェントです。

未経験歓迎の求人を多く取り扱っており、経験が浅い人でも応募しやすい案件に出会えます。

初めての転職で必要になる準備を段階的に進めやすいよう、応募書類の添削や面接対策にも対応してくれるため、書類の通過率も上げることができます。

20代のうちにキャリアの軸を見直したい人や、異業種へ挑戦したい人にとって利用しやすい転職エージェントです。

マイナビエージェント 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象年齢 | 主に20代〜30代前半に強み |

| 得意分野 | 未経験・第二新卒・若年層向け求人(営業、事務、メーカーなど) |

| 公開・非公開 | 非公開求人あり |

| サポート内容 | 書類添削、模擬面接、キャリア相談、企業別選考対策 |

| 地方対応 | 全国対応(一部地域で面談拠点あり) |

| 費用 | 無料 |

| 受付方法 | Web申し込み後、電話やメールでやり取り可能 |

dodaは職種ごとに専任の担当が付くため希望に合う求人を見つけやすい

dodaは、職種に特化した専任のアドバイザーが対応してくれる転職エージェントです。

業界ごとの専門知識をもとに、条件に合う求人を提案してもらえるため、選考準備も効率的に進められます。

担当による提案とあわせて、スカウトサービスも利用できるため、転職活動を複数の方向から展開できるのが特徴です。

企業ごとの選考傾向や募集背景も共有されるため、事前の対策が立てやすくなります。

希望職種が複数ある人や、専門的なサポートを受けながら転職先を比較したい人に向いている転職エージェントです。

doda 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象年齢 | 20代〜40代を中心に幅広く対応 |

| 得意分野 | 営業、IT、メーカー、医療、企画、管理部門など職種別に専任あり |

| 公開・非公開 | 非公開求人あり(スカウト機能も併用可能) |

| サポート内容 | 職種特化アドバイザーの求人提案、書類添削、面接対策、スカウト活用 |

| 地方対応 | 全国対応 |

| 費用 | 無料 |

| 受付方法 | Web申し込み後、電話やメールでやり取り |

パソナキャリアは女性の働き方に合う求人を紹介してもらえる

パソナキャリアは、女性の働き方に合う求人を紹介してもらえる転職エージェントです。

在宅勤務や時短勤務など、子育てと両立しやすい働き方に対応した求人を多く取り扱っています。

取り扱っている求人情報は、家庭との両立を前提とした就業条件が整っているものも多く、ライフステージの変化に合わせた働き方を検討している人に適しています。

働き方に制限がある状況でも、将来を見据えてキャリアを構築したいと考える人にとって、現実的な選択肢となる転職エージェントです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象年齢 | 30代を中心に、子育てや働き方に配慮した層に強み |

| 得意分野 | 女性向け求人、時短・在宅勤務、バックオフィス職など |

| 公開・非公開 | 非公開求人あり |

| サポート内容 | キャリア相談、求人提案、働き方の再設計サポート、面接調整、書類添削など |

| 地方対応 | 全国対応(地方自治体や企業と連携した案件もあり) |

| 費用 | 無料 |

| 受付方法 | Web申し込み後、電話やメールでやり取り可能 |

ビズリーチはハイクラス転職に特化している

ビズリーチは、年収500万円以上を目指すハイクラス層に特化した転職支援サービスです。

企業からの直接スカウトと、ヘッドハンターによる求人提案の両方が受けられる仕組みになっており、自分の経歴に合った好条件の求人と出会える可能性があります。

登録後は、職種や業界に精通したヘッドハンターが担当につく場合もあり、年収アップや管理職ポジションへの転職を希望する人にとって選択肢を広げやすくなります。

また、求人の質を担保するために審査制を設けている点も特徴で、即戦力としての経験や実績が重視される傾向があります。

マネジメント経験を活かしたい人や、キャリアアップを目指して戦略的に転職活動を進めたい人に向いている転職エージェントです。

ビズリーチ 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象年齢 | 30代〜50代(年収500万円以上が目安) |

| 得意分野 | ハイクラス、マネジメント職、専門職、CxOポジションなど |

| 公開・非公開 | 非公開求人あり(企業スカウト・ヘッドハンター両対応) |

| サポート内容 | スカウト、ヘッドハンターの求人提案、キャリア相談、職務経歴入力支援 |

| 地方対応 | 全国対応 |

| 費用 | 無料プランと有料プランあり(※求人閲覧・応募内容により異なる) |

| 受付方法 | Web登録後、スカウト・ヘッドハンターから連絡 |

正社員にこだわらなければ働き方を変えて安定収入を得ることもできる

退職後の再就職では、正社員に限らずさまざまな働き方を選ぶことで、収入を確保しながら生活を安定させることが可能です。

雇用形態にこだわらず視野を広げることで、希望に合った働き方や働きやすい職場と出会える選択肢が増えます。

経験やスキル、生活スタイルに合わせて働き方を選べる選択肢は複数あり、それぞれに特徴があります。

以下、正社員以外で安定した収入を得やすい主な働き方です。

| 働き方 | 特徴 |

|---|---|

| 契約社員 | 正社員に準じた待遇で働けることが多く、期間満了後の登用も期待できる |

| 派遣社員 | 派遣先企業でスキルを活かしながら働ける。勤務地や時間を選びやすい |

| 業務委託 | 自分の裁量で働ける案件が多く、実務経験があるほど報酬単価が上がる傾向にある |

| アルバイト | 時間や曜日に融通が利きやすく、副業や一時的な収入確保にも活用できる |

上記の働き方であれば、正社員にこだわらず、自分に合った仕事を探すことができます。

短期間で働く環境を変えられる契約社員や派遣であれば、経験しながら自分に最適な仕事を探せます。

契約社員や派遣は自分に合う職場を探したい人に最適な働き方

契約社員や派遣社員は、雇用期間があらかじめ決まっている働き方です。

一定期間ごとに職場を見直せるため、勤務先との相性や仕事内容を確認しながら、自分に合った働き方を探しやすいのが特徴です。

契約社員や派遣社員の求人には、週3日勤務や短時間勤務など、生活スタイルに合わせて選べる案件も含まれています。

そのため、家庭と両立したい人や、離職期間を経て仕事に戻りたい人にも適しています。

以下に、契約社員と派遣社員それぞれの特徴をまとめました。

| 雇用形態 | 主な特徴 |

|---|---|

| 契約社員 | ・雇用期間が定められており、期間満了で職場を見直せる ・正社員登用制度がある企業も多く、長期的な雇用につながることもある ・業務内容や条件があらかじめ明示されており、ミスマッチを避けやすい |

| 派遣社員 | ・勤務条件や就業時間を派遣会社と相談しながら決められる ・契約期間が終了すれば職場を変更できる ・幅広い職種から選択でき、柔軟な働き方に対応している |

実際に働きながら職場との相性を確認したい人にとって、契約社員や派遣という働き方は最適です。

副業や個人事業を始めれば自分の得意を収入につなげられる

退職後にすぐ再就職せず、自分のスキルや得意分野を活かして収入を得たい場合は、副業や個人事業という選択肢があります。

インターネットを活用すれば、特別な設備や店舗を用意しなくても始められる仕事もあり、在宅で収入を得ることが可能です。

作業内容や時間を自分で調整できる働き方が中心のため、生活スタイルに合わせて無理なく進められるのも特徴です。

以下は、自分のスキルや経験をもとに始めやすい副業や個人事業の例です。

| 働き方 | 内容の例 | 特徴 | 収入の目安 |

|---|---|---|---|

| ライティング | Web記事作成、取材記事、体験談執筆など | 未経験から始めやすい。実績があれば継続受注も可能 | 1文字0.5〜2円程度 |

| デザイン | バナー作成、ロゴ制作、名刺・チラシなど | コンペ形式や固定報酬での依頼が多い。実績重視 | バナー1枚2,000〜5,000円程度 |

| 動画編集 | YouTube編集、PR動画、テロップ挿入など | 編集スキルが必要。在宅対応しやすく単価も高め | 1本5,000〜2万円程度 |

| ハンドメイド | アクセサリー、雑貨、布小物の製作と販売 | ECサイトを活用し、趣味を販売へ。在庫管理やPRも必要 | 1点500〜3,000円程度 |

| 相談・講師業 | 家計相談、キャリア支援、資格取得指導など | 経験や資格を活かして信頼を獲得しやすい働き方 | 1回3,000〜1万円程度 |

自分の得意なことを生かせる働き方を選ぶことで、再就職とは異なる形で収入の柱を持つことができます。

長期的な独立を視野に入れる場合にも、スモールスタートとして始めやすい手段です。

業務委託や開業に挑戦すれば自立した働き方を目指せる

退職後に企業に属さず、自分の裁量で働きたいと考える場合には、業務委託や開業という働き方が最適です。

業務委託は企業と雇用契約を結ばず、案件ごとに業務を請け負って報酬を得ます。

働く場所や時間を自分で調整しやすいため、柔軟な働き方を希望する人に向いています。

開業とは個人で事業を立ち上げ、継続的に商品やサービスを提供する働き方のことです。

販路や収入はすべて自己管理となるため、事前の準備や運営計画が欠かせません。

以下に、業務委託や開業の一例をまとめました。

| 働き方 | 内容の例 | 特徴 | 報酬の目安 |

|---|---|---|---|

| 業務委託 | ITエンジニア、Web制作、営業代行 | スキルに応じた単価設定が可能。在宅や週1回の案件もある | 案件ごとに1〜10万円程度 |

| コンサル業 | 経営支援、人事アドバイス、業務改善など | 実務経験や専門知識を活かして継続契約を受けやすい | 1件5〜20万円前後 |

| サロン運営 | ネイル、エステ、整体など | 自宅開業やシェア店舗も可能。集客や設備費用の準備が必要 | 月5〜30万円(売上ベース) |

| スクール運営 | 塾、語学教室、講座の主催など | 自宅・レンタルスペースなどで小規模運営が可能 | 1人あたり月謝5,000〜2万円程度 |

業務委託や開業は、働く時間や場所を自分で決めたい人や、得意分野を収入につなげたい人に適した働き方です。

仕事を辞めたいけど次がない人の体験談

次の仕事が決まっていない状態で退職を検討するとき、生活費の確保や再就職の見通しに不安を感じる人もいます。

人間関係や体調の悪化によって退職を避けられない状況になることもあります。

仕事を辞めたいけど次がない状態で退職を選んだ人たちが、制度の利用や働き方を見直した事例を紹介します。

20代女性 体調を優先して退職後に在宅勤務へ転職した

営業職で転職活動と業務の両立に限界を感じていた女性は、体調が悪化し出勤できない日が続いていました。

働きながらの回復は難しいと判断し、体調を最優先にして退職を選びました。

次の仕事が決まっていないままの退職に不安はありましたが、一定期間の休養を取ったことで心身が安定しました。

その後、通勤が不要な在宅勤務の仕事に応募し、現在は体調に配慮しながら働ける環境で勤務を続けています。

30代男性 子育てとの両立を目的に短時間勤務へ転職した

子どもの誕生を機に、長時間労働の働き方を見直したいと感じた男性は、家庭の時間を優先するために退職を選びました。

次の職場では契約社員として短時間勤務に就き、雇用保険や副業収入で生活を支えています。

以前よりも自分の時間と家族の時間を両立しやすくなり、精神的にも落ち着いた働き方に変わったと感じています。

40代男性 準備なく退職して後悔したが業務委託で再起した

職場での人間関係に耐えきれず、十分な準備をしないまま退職した男性は、再就職活動に時間がかかり、生活が不安定な時期が続きました。

焦りから応募を繰り返しても思うように進まず、ブランクが広がっていったといいます。

その後、ハローワークでの相談を通じて業務委託という働き方を知り、定期的に案件を受けながら収入を安定させています。

30代女性 家族の反対を受けながら退職後に扶養内パートで再スタートした

職場の人間関係が強いストレスになっていた女性は、心身に限界を感じて退職を考えましたが、夫からは次の職を決めてから辞めた方がよいと反対されていました。

葛藤の末、自分の体調を優先して退職を選び、失業手当の申請と同時に、家庭と両立しやすいパート職を探しました。

現在は扶養内で働きながら生活のリズムを整え、無理のない働き方を継続できています。

仕事を辞めたいけど次がない人によくある質問

仕事を辞めたい気持ちはあるものの、次の仕事が決まっていないことで、生活費の確保や再就職の見通しに不安を感じる人もいます。

退職を迷う理由は、収入面の不安や家族の反対、年齢による再就職の難しさなど、人によってさまざまです。

では、仕事を辞めたいけど次がない人によくある質問をまとめましたので、参考にしてみてください。

次の仕事が決まっていない状態で辞めるのはやめたほうがいいですか?

一概にやめたほうがいいとは、限りません。

雇用保険や傷病手当金、職業訓練給付など退職後に使える制度を活用すれば、生活を維持しながら再就職を目指すことが可能です。

ただし、無計画に辞めると金銭面や再就職活動に支障が出るため、生活費と支援制度を整理してから行動することが重要です。

家族に退職を反対された場合はどうすればいいですか?

経済的な不安や将来への心配から、退職に反対されることはよくあります。

まずは支出と収入の見通し、再就職の方法やスケジュールを具体的に説明することで理解を得やすくなります。

制度の利用や転職支援を調べたうえで計画を立て、感情ではなく現実的な準備を見せることが大切です。

正社員にこだわらない働き方でも生活できますか?

契約社員や派遣、業務委託、パートなど、正社員以外でも安定した収入を得ている人はいます。

条件や働き方を工夫することで、生活費を確保しながら無理のない形で働き続けることも可能です。

正社員以外の選択肢も含めて視野を広げることで、次に進むための道が見えてきます。

40代以降でも次が決まっていない状態で退職できますか?

年齢に関係なく、退職後に再スタートを切っている人はいます。

ただし、若年層より選べる求人が限られる傾向があるため、情報収集やスキルの整理、支援サービスの活用など、事前の準備がより重要になります。

制度の利用やライフスタイルに合わせた働き方を考えながら、計画的に進めることが現実的です。

退職前にどんな準備をしておくべきですか?

最低限、毎月の生活費の見直しと、退職後に利用できる制度の確認が必要です。

次に転職支援サービスや求人情報のチェックを進めておくと、再就職までの期間を短くできます。

退職日から逆算して行動を整理すれば、気持ちにも余裕が生まれます。

40代や50代で転職先がないと感じた場合はどうすればいいですか?

年齢を理由に応募をためらう人もいますが、働き方や選ぶ職種を広げれば選択肢は見つかります。

たとえば契約社員や業務委託、パート勤務など、年齢よりも経験や対応力を評価されやすい働き方があります。

公共職業訓練や求職者支援制度を利用して、再就職に向けたスキルの習得や資格取得に取り組むのも現実的な方法です。

年齢ではなく、自分にできることから考えることで、選べる働き方が見つかります。

働き方に自信がないとき、辞める前にできることはありますか?

退職を決断する前に、自分の働き方や強みを整理しておくと、次の行動が明確になります。

まずは、現職で負担に感じている要素を洗い出し、自分にとって無理の働き方を考えてみましょう。

その上で転職エージェントへの相談や、ハローワークでのキャリア面談を受けることで、客観的なアドバイスをもらえます。

辞める、もしくか続けるといった選択肢を選ぶ前に、情報を集めて気持ちを整理することが第一歩になります。

貯金がない状態でも仕事を辞めることはできますか?

収入が止まったあとも生活が継続できるよう、まずは退職後に使える制度の確認が重要です。

雇用保険の基本手当や、収入がない期間に職業訓練を受けられる求職者支援制度などを利用すれば、一定の収入を確保できます。

事前に生活費の見直しをおこない、制度によって補える金額との差額を把握することで、無理のない退職計画が立てられます。

貯金が少ない場合でも、制度と支出調整を組み合わせることで現実的な選択が可能です。

家族や会社に退職の意思を伝えるのが怖くて悩んでいますが、どうすればいいですか?

周囲への伝え方に悩むときは、まず辞めたい理由を自分の中で整理しておくことが大切です。

体調や勤務条件など、どうしても続けられない事情があるなら、その内容を冷静に伝えることで相手の理解を得やすくなります。

家族には今後の収入見込みや支出計画など、具体的な準備状況を共有するのも一つの方法です。

職場への伝達が難しい場合は、退職代行サービスを活用すれば、直接のやり取りをせずに手続きを進めることもできます。

仕事を辞めたいと感じた気持ちは自分を守るための前向きな行動につながる

仕事を辞めたいと感じる気持ちは、甘えや逃げではなく、自分の心や体が限界を伝えるサインでもあります。

次の仕事が決まっていない状態で悩んでいる人も、今の働き方や職場環境を見直すことで、少しずつ前に進むことができます。

退職後の生活に不安がある場合でも、雇用保険や転職支援制度など、生活を支える仕組みは複数用意されています。

正社員に限らず、自分の状況に合った働き方を選ぶことで、無理のない形で収入を得ることも可能です。

辞めたいと感じたときは、まず自分自身の状態と向き合い、生活費や制度の確認や働き方の選択肢を整理することが大切です。

準備を整えたうえで行動すれば、次の一歩は確実に見えてきます。